司马狂/文

螭名初曳入烟峦,

云罨寒溪石径残。

林裔逃喧依翠坞,

犹将侠骨隐岩端。

有时候,我总在想,古人讲究八字命格,那那么多同年同月同日生的人,怎么人生的境遇却是大相径庭?人如此,一个地方又何尝不是如此呢。我今天要写的这个歙县的小村子名叫龙坞,杭州有个和它同样名姓的地方,两者的境遇就是云泥之别。一个是赫赫有名的龙井茶的核心产区;一个则是山林窼里的小小村庄,现如今甚至连住在村里的人都没了,完全沦为一个无人村。可即便是这样的无人村,对于和这个村子有关联的人而言,那就是内心深处的惦念。

我之所以能寻到龙坞去,就是因为我朋友方林芳内心深处对它的惦念。去年国庆假期,我在她的茶叶店喝茶,不知道怎的就聊到她小时候在龙坞的日子。于是在我的怂恿之下,翌日一早,我们就带上干粮,背上煮茶的器皿,打算爬上龙坞,在山野间烹茗,捡拾野趣,也顺便了了方林芳对龙坞的记挂。车子直奔高速,武阳下高速口,一直往大洲源的深处开,直开到木竹坦,而后剩下的路就只能依仗自身的11路公交车了。因为那龙坞真是在山上的,车子压根没有办法抵达。

方林芳多年未曾再上龙坞,前一天晚上就一直探听上山的路是否还能行人,又在木竹坦请了她家亲戚,给我们带路。带路的婶子,给我们一人备上一把官刀,她也多年没上去过,不知道路到底能不能走,有把刀能斫掉那些拦路的枝杈、官草之类的。我看到这个阵势是吓了一大跳的,还以为是小说里描写的那样,山上有盗匪,会拦路索要买路的钱财,我们一人一把刀是防身用的呢。不过,走完这一遭,刀倒是没怎么派上用场,我倒是后悔,没提前备根登山杖,哪怕是哪个草拔也行啊,山虽然不算特别巉,可有个借力之物,才能省力不少啊。

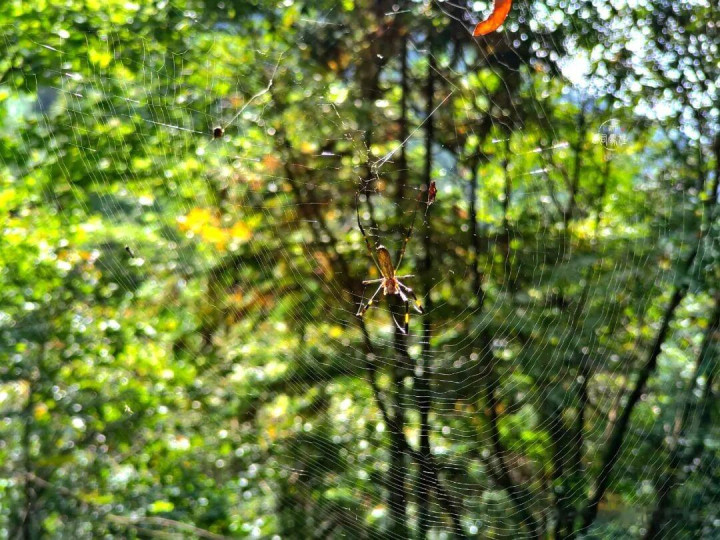

发自山巅的涓涓溪流,随着千百年来形成的水道,泊泊而来,在这一路上形成了深潭浅滩,那水看着就清澈无比,难怪进山的山口处,镇政府树了“岔口镇木竹坦供水工程保护区”的牌子。上半年的丰水期,溪流冲毁了一些石磅,换作人声鼎沸的时期,下半年定然是要修葺好的,如今却只能是任由它那么损坏着了。菖蒲就着水的滋润,长得很旺盛。杂草也侵上了道路,稍不留神脚底下就会打滑。我走着这山间道路,一直是提着心吊着胆的,倒不是害怕摔倒,而是恐有长虫出没。虽然已经是十月份,可前几日去搁船尖,短短10余米的路程,就连遇两条毒蛇的经历,还是让我心有余悸的。这般鲜有人走的路,不论有什么动物出没都是正常的了。

谁说“山中无所有”的,大山是博爱的,它会善待所有子民,山里丰富的物产就是它的馈赠。途中,茶棵和山核桃是最为常见的作物了,也是歙县岔口一带村民们最核心的收入来源。而我其实更期待带路婶子说的那棵八月炸树上的果子,可惜的是我们来迟了,八月炸已经彻底炸开了,我想尝鲜的希望只能再待来年了。野生的猕猴桃倒是随处可见,但它不能立即享用,我可没有摘回去慢慢等下去的耐心。小板栗被一阵风刮过,落在路上,踩一脚,把壳剥去,倒是能直接入口的好东西。还有我不知道名字的野果子,想试试味道,又没有神农氏的勇气,只能作罢。

一路走走停停,方林芳不停安慰我,没有多少路了,就在前方。虽然我知道她是哄骗我的,但有这句话总是多一份力量。走啊走,好不容易能透过杂木丛远远瞧见了房屋的影子了,于是不再麻烦婶子,我们自行往上走。看着很近,走走又耗费了不少时间,直至钻出一片官草林,两栋土墙块赫然出现在我眼前,我这才确定——龙坞到了。来之前,听方林芳讲过龙坞只有她外公家三兄弟,我以为两栋土墙块也差不多了,所以觉着翻山越岭来的村子已然尽收眼底了。直到走近跟前才发现,虽然龙坞很小,但还是有六七栋房子的。

龙坞的奠基人叫林新泰,娶妻李竹香,他本是江西人,因当年江西战事频发,遂举家逃往淳安。育有三子林顺苟、林冬苟、林中华,一女林金花,这个老二林冬苟就是方林芳的外公。在林冬苟六岁的时候,战火又蔓延到了淳安一带。生逢乱世的林新泰,没有多伟大的理想,他只想自己一家子能“苟全性命”,于是星夜带着全家人,往安徽方向跑,以求能有安身之所。颠沛流离中,林老爷子最终看中了龙坞这个地方。这里既能开垦田地,自给自足,又远离人群,兵燹就更不会波及自身。从一开始搭了个茅草棚,到最后建成房屋,也不过匆匆百余年的时光而已,林家在这里“桃花源”里也繁衍了六代人,要不是后来欣逢盛世,想来林家的后人都会终老此山中了。

你别看龙坞如此偏僻,但林新泰靠着自己勤劳的双手,在乱世中把日子过得相当不错。方林芳的外婆郑小花,算是童养媳,当年林新泰花了15担米作为聘礼,把她从寿昌带回来的。彼时郑小花正好十五岁,一年一担米,虽然有些物化了,可也足见林新泰还是有些家底的。积攒了家底,子嗣们也就陆陆续续有了自己的家庭。女儿林金花外嫁,小儿子林中华下山去十九曲成家立业。长子和次子留守龙坞,长子生四女一男,次子育四女两男。那几栋宅子也就都是方林芳的舅舅们的,这是龙坞林家人的脉络,其实也是中国人近百年来的衍脉常态了。

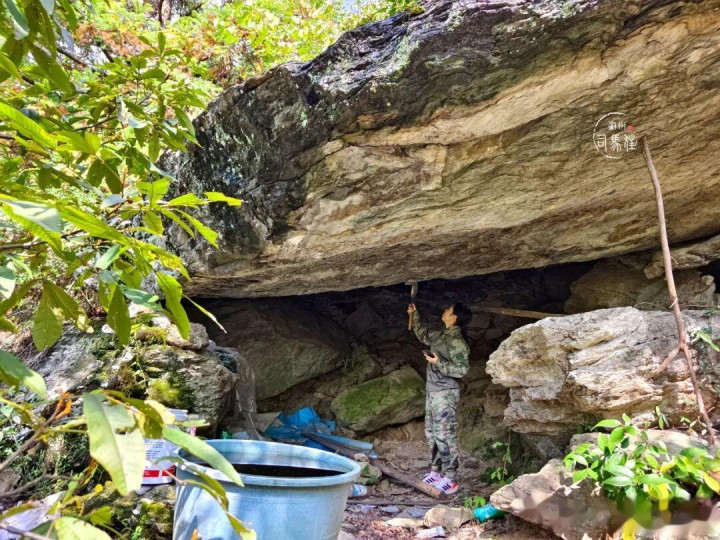

亲历过战争的普通人,自然会对战事无比恐慌。作为过来人,林金泰严令自己的儿子们,一不许轻易出山,二决不能参军。可他不知道的是,自己选择的这个容身处的附近,活跃着皖浙游击队。自己的二儿子林冬苟跟游击队的人还颇为熟稔,甚至还瞒着老父亲,偷偷把一个游击队的伤员藏在了地里的山洞内养伤。方林芳告诉我,那个山洞老老大,而且极为隐蔽。听闻这个消息,我自然是不会放过机会,一定要亲身前往。那个山洞,很是奇特,顶上一块横石,能够遮风避雨。两旁的石头,天然形成了墙壁,中间的中空地带,可以容纳不少人呢。后来,伤员养好伤,林冬苟扛着土铳一路将他护送到周家村。此后,林冬苟也参加了革命,并成了程灿的通讯员,不过这些都是瞒着自己父亲的。解放后,唐辉曾派人把林冬苟请到县城开会,林新泰不知道究竟为何,一直提心吊胆。二十多天后冬苟归家,老人家好一顿埋怨,不许他再出去。林冬苟是孝子,见父亲不允,也就断了去追随唐辉的念头,在龙坞默默过着普通农民的日子,直到老去。

看罢山洞,我们回到龙坞,早已经是饥肠辘辘。由于舅舅们都搬家走了,老房子里的灶台基本都不能用了,于是方林芳就地取材,拿一口破缸搭个窑,取水烧火,解决我们的午饭问题。她清楚地记得,屋后那两个水垒的位置,只是经年不用,水垒的水总得过滤一下。打来水,那火好半天打不着。方林芳就絮絮叨叨地跟她外公闲聊,让外公帮忙。你别说,有些事情还真是玄妙,刚跟外公讲完,那火就着了。水开泡面,香气四溢,不知道是不是心理作用,我吃着异常的香。吃完面,又烧水泡茶,就着飒飒山风,端一杯茶水,礼敬四方,畅快哦。

方林芳说,自己的童年,一到假期,就会到龙坞来,跟这些老表们一起愉快的玩耍。刚来的几天,很是愉悦,可玩不了几天,孩子总归是想家的。一旦有了想家的念头,她总是会默默坐在横条石上,远远望向自己家的方向,期待着爸爸会大喊一声“芳妮”,然后接她回家。慢慢的,这个坐在石头上等着爸爸接自己回家的孩子长大了。她却没想到,自己童年记忆里的龙坞早就没了人烟。二十几年的那个自己,如果早知道会是此情此景,是否会更珍惜在龙坞的没心没肺的快乐时光呢?

人的名字,会贯穿这个人的一生,那是人生最宝贵的符号。方林芳的名字,一个是父亲的姓氏,一个是母亲的姓氏,使得她这一生都会和父亲家门槛舍,母亲家龙坞两个地方产生如同脐带与母体一般的关系。我和她走龙坞的时候,她那已经迁居木竹坦的老外婆,一直忧心忡忡,不知道路是否难行,不知道午饭没地方吃的外孙女该如何是好。老人见到熟悉的同村人,就央着人家山上去帮忙看看。一直到我们顺利下山,还被老人好一顿埋怨。或许,龙坞对于我而言,只是一个普通的小村庄。可对于她来说,或许是有一些不一样的情愫萦绕的吧……